Château de Chillon

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Aller à :

Navigation,

rechercher

Château de Chillon

Vue sud du châteauProtection

Monument historiqueCoordonnées

46° 24′ 51″ Nord

46° 24′ 51″ Nord

6° 55′ 39″ Est / 46.414167, 6.9275 PaysSuisseCantonCanton de VaudDistrictDistrict de la Riviera-Pays-d’Enhautcommunes de Suisse

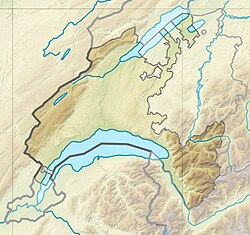

VeytauxGéolocalisation sur la carte :

Suisse

Géolocalisation sur la carte :

Canton de Vaud

modifier

modifier

Lithographie

Lithographie du château vu du nord, avec les

Dents du Midi au fond.

Le

château de Chillon se trouve sur les rives du

lac Léman, à

Veytaux (commune se trouvant entre

Villeneuve et

Montreux) en

Suisse. De forme oblongue, le

château mesure 110 mètres de long pour 50 mètres de large, le

donjon culmine à 25 mètres. C'est une importante attraction touristique. Successivement occupé par la

maison de Savoie puis par les

Bernois dès

1536 jusqu'en

1798, il appartient désormais à l'État de

Vaud et est classé comme monument historique.

Sommaire

[

masquer]

Histoire[modifier]

Les souterrains du château, dans lesquels le rocher est visible. Ils ont été utilisés comme prison puis comme lieu de stockage au fil des siècles.

Vue depuis le donjon.

Cour intérieure.

Le château de Chillon est construit sur un rocher ovale en

calcaire avançant dans le

lac Léman entre

Montreux et

Villeneuve avec d'un côté un versant escarpé et de l'autre côté le lac et son fond abrupt. L'endroit est stratégique : il ferme le passage entre la

Riviera vaudoise (accès au nord vers l'

Allemagne et la

France) et la

plaine du Rhône qui permet d'atteindre rapidement l'

Italie. De plus, le lieu offre un excellent point de vue sur la côte savoyarde qui fait face. Une

garnison pouvait ainsi contrôler militairement et commercialement la route vers l'Italie et appliquer un droit de

péage.

Les premières constructions remonteraient aux alentours du

Xe siècle même s'il est probable que cet endroit fût déjà un emplacement militaire privilégié avant cette date. Des objets remontant à l'époque romaine furent découverts durant des fouilles au

XIXe siècle ainsi que des

vestiges datant de l'âge du bronze. À partir d'une double palissade en bois, les Romains auraient fortifié l'emplacement avant qu'un donjon carré ne soit ajouté au

Xe siècle. Des sources du

XIIIe siècle rattachent la possession du site de Chillon à l'évêque de Sion. Une charte de

1150, où le comte Humbert III accorde aux cisterciens de Hautcrêt le libre passage à Chillon; atteste de la domination de la Maison de Savoie sur Chillon. On y apprend que le propriétaire du château est un certain Gaucher de Blonay. Mais, ce sire de Blonay est bien plus un vassal du comte qu'un de ses officiers. C'est une domination seigneuriale des Savoie dans le cadre d'une société féodale et pas une domination administrative.

La période des comtes de Savoie[modifier]

La

maison de Savoie transforme la

forteresse, alors

Castrum Quilonis, et l'agrandit durant le

XIIIe siècle. L'ancienne crypte du

XIe siècle dédié à Saint Triphon est abandonnée au

XIIIe siècle lors de la construction de la chapelle dans la partie supérieure du chateau. Les Savoyards veulent étendre leur suprématie sur le

pays de Vaud et les zones limitrophes. Le premier

châtelain savoyard est attesté pour Chillon en 1198. Le château n'est pas voué qu'à un but militaire, il sert également de résidence pour les

comtes. Il est en effet une des étapes des voyages de la cour itinérante lors des voyages réguliers du comte sur son territoire. Lors de l'absence du comte, la partie nord-ouest du château où se situe les appartements du comte, est vide et fermée.

Thomas Ier de Savoie y séjourne aux alentours de

1230. Lui et son fils,

Pierre II de Savoie, « le Petit Charlemagne », vont réorganiser la région proche du château en construisant des bourgs, en dominant le

Chablais vaudois et en créant la « Patria Vuaudi ». Un péage important est installé à « Ville Neuve de Chillon » (

1214), l'actuelle ville de

Villeneuve.

Pierre II se voit remettre les clés du château en

1253 et conforte sa présence sur les rives du lac jusqu'à

Aubonne. À partir de ce moment,

Pierre II de Savoie; avant même son accession au titre comtal et sur le modèle de l'Angleterre où il a voyagé entre

1252 et

1255; initie le découpage du comté en bailliages. On crée le bailliage du Chablais, dont Chillon est chef-lieu par intermittence à partir des années 1260 jusu'en 1330, date à laquelle Chillon devient définitivement chef-lieu du bailliage de Chablais avec à sa tête Aymon de Verdon. Si au début la châtellenie de Chillon et le bailliage de Chablais sont attribués à deux personnes différentes, les comtes vont progressivement confier ces deux fonctions à une seule et même personne. Pour être à la hauteur des ambitions de conquête de ses propriétaires, le château est renforcée par la construction d'une deuxième enceinte et on surélève trois tours construites en

1235. Pierre II confie les travaux à Jacques de Saint Georges, un architecte et maçon spécialisé dans les ouvrages militaires. Pierre II revient au château peu avant sa mort en

1268. Albert Naef, l'architecte qui a rénové le château à partir de la fin du

XIXe siècle accorde une importance majeure aux imposantes modifications apportées à Chillon par Pierre II.

Le château compte 25 bâtiments et sert de

prison dès le milieu du

XIVe siècle, des souterrains permettent de stocker du matériel et du vin. Dans un souci d'esthétique, l'intérieur du château est embelli sous l'impulsion de

Aymon de Savoie dit « le Pacifique » qui engage

Jean de Grandson pour réaliser les peintures des chambres et des grandes salles.

L'année

1348 voit une des pages les plus pénibles de l'histoire de Chillon avec les ravages de la peste noire. Les Juifs sont arrêtés et torturés pour leur faire avouer qu'ils ont bien empoisonné l'eau des puits. Leurs confessions provoquent la fureur de la populace qui se livre à des massacres et à des expulsions. Trois cents communautés sont anéanties ou expulsées sans que le comte de Savoie intervienne.

Amédée VI de Savoie, surnommé « le Comte Vert » lance une expédition dans le pays de Vaud en

1359 et fait étape par Chillon. Mais les comtes suivants comme le « Comte Rouge » se désintéressent de la gestion de la région et la laisse au châtelain-bailli de Chillon. Le château est humide et le froid qui y règne le rend peu confortable. Cela n'empêche toutefois pas l'

antipape Félix V d'y résider en

1442.

Dans la prison et les

cachots humides du sous-sol croupissent les bandits et les hérétiques de la région. Chillon est le lieu de détention entre

1530 et

1536 de

François Bonivard, sujet d'un poème de

Lord Byron en

1816,

Le Prisonnier de Chillon (

The Prisoner of Chillon).

La période bernoise[modifier]

La fresque aux couleurs de Berne encore visible.

La délivrance de Bonivard

La délivrance de Bonivard (

1898), peinture de

Franck-Edouard Lossier.

Salle décorée durant l'occupation bernoise : armoiries des baillis bernois présents à Chillon de

1536 à

1797

Avec la montée en puissance de ses ennemis, la maison de Savoie, devenue

duché de Savoie en 1416, n'arrive plus à gérer son large territoire. Le château constitue une sorte d'

enclave dans le territoire bernois. Au sud, le Chablais et le

château d'Aigle sont occupés par

Berne dès

1475. La même année, les propriétés de la Savoie au nord du Pays de Vaud (

Grandson,

Orbe,

Échallens) cèdent sous l'avancée des Confédérés. Pendant plusieurs dizaines d'années, les Bernois affaiblissent un duché chancelant et miné par les conflits avec le

duché de Bourgogne et le roi de France

Louis XI, le tout accompagné d'une vague de

protestantisme. Les Bernois s'impatientent et décident d'en finir avec ce duché devenu trop encombrant. En

1536, aidé par les

Genevois qui désiraient libérer leurs prisonniers enfermés à Chillon, les Bernois préparent le siège de Chillon.

Le

20 mars 1536, une centaine de soldats genevois embarquent sur quatre navires de guerre et quelques autres vaisseaux. Les Bernois de leur côté arrivent le

26 mars aux abords de

Lutry, à une vingtaine de kilomètres de Chillon. Des coups de canons résonnent et le duc de Savoie alors en charge de Chillon ordonne, si les troupes bernoises apparaissent, de

soumettre les prisonniers de Genève à l'estrapade à deux reprises, et de les exécuter sans hésitation. Le lendemain matin, les Bernois arrivent à

Veytaux et les

Valaisans profitent de l'occasion pour s'attaquer également aux Savoyards par le sud. Les bateaux genevois quant à eux encerclent le château. Pris en tenaille par une forte artillerie, les responsables savoyards entament des négociations. La garnison s'échappe durant la nuit et débarque à

Lugrin, poursuivie par les Genevois, avant de disparaître dans la nuit. Les attaquants décident alors d'entrer dans le château, brisent les portes et les chaînes et découvrent plusieurs prisonniers dont Bonivard dans le donjon, affaibli par 6 ans de détention mais encore vivant.

Le château, partiellement endommagé par le feu lors de l'attaque, est rénové mais reste fort peu accueillant. Les Bernois ne changent pas l'architecture globale de la forteresse mais convertissent certains bâtiments en lieux de stockage, réserves, cuisines et petites casernes. Sa charge administrative change, le bailli qui y vit doit s'occuper de la région de Vevey. En

1627, le

château fort de Chillion possède plusieurs pièces de canons et de munition. À partir de

1656, il sert de port principal sur le Léman pour la flotte de guerre bernoise.

Cette occupation bernoise dure jusqu'en

1733, date à laquelle le bailli déménage à Vevey pour des raisons d'insalubrité. En

1793, le château est converti en un hôpital pour les blessés de guerre. Mais la présence bernoise s'affaiblit progressivement face à la volonté du Pays de Vaud d'accéder à l'indépendance.

La période vaudoise[modifier]

Le

11 janvier 1798, un groupe de Veveysans investit le château et chasse le bailli bernois (qui part en emportant des tapisseries visibles à Berne de nos jours) qui est remplacé par une poignée de gendarmes et de surveillants. Le signe de la présence bernoise reste toutefois encore bien visible sur le flanc sud du château avec une fresque aux couleurs de Berne qu'il est possible de voir depuis la rive. L'indépendance du Pays de Vaud et la création de la « République Lémanique » est officiellement déclarée le

24 janvier 1798. Après une période trouble due à la présence des troupes françaises jusqu'en

1802, le château perd définitivement son utilité en tant que forteresse.

Au cours du

XVIIIe siècle, on comble la fosse qui borde le flanc est du château. Ce n'est qu'au cours des restaurations ultérieures qu'on remettra en état ces douves naturelles. En

1835, la forteresse est convertie en entrepôt pour l'artillerie et subit quelques modifications pour faciliter le passage des canons. En

1866, le donjon accueille des archives et le château de Chillon sert de prison militaire. Cette utilisation est de courte durée, une association est fondée en

1887 pour restaurer l'édifice. Après avoir été élevé au rang de

monument historique en

1891, des fouilles sont entreprises. Celles-ci mettent à jour en

1896 des vestiges romains et permettent de mieux comprendre l'histoire du château.

Tourisme[modifier]

Vue du château,

photochrome d'environ

1890 -

1900.

Dès la fin du

XVIIIe siècle, le château attire les écrivains

romantiques. De

Jean-Jacques Rousseau à

Victor Hugo en passant par

Alexandre Dumas,

Gustave Flaubert et

Lord Byron, le château inspire les poètes du monde entier. Hugo dira « Chillon est un bloc de tours sur un bloc de rochers ». Certaines restaurations, inspirées par la vision romantique de l'esthétisme, se firent d'ailleurs au détriment de la véracité historique. En

1900, l'architecte

Albert Naef continue les travaux de restauration pour aboutir à l'état actuel de l'édifice. Il refait l'intérieur et les tapisseries de certaines pièces comme la grande salle du bailli, appelée aussi la « grande cuisine bernoise ».

En

1939, le château accueille déjà plus de 100 000 visiteurs. La proximité avec la ville de

Montreux n'est pas étrangère à cet engouement. Le succès ne cesse de croître au fil des ans et le monument enregistre désormais plus de 300 000 visites par année. Grâce aux

restaurations, le château est en excellent état et donne une bonne vision de l'architecture féodale.

Art[modifier]

Après une visite du Chateau et s’inspirant de l’histoire de

François Bonivard,

Lord Byron a écrit un poème sur

Le prisonnier de Chillon en 1816.

Gustave Courbet a peint plusieurs fois le château lors de son exil suisse non loin de là à

La Tour de Peilz. La représentation la plus connue est

Le château de Chillon, huile sur toile peinte en

1874 et qui se trouve actuellement au

musée Courbet à

Ornans[1].